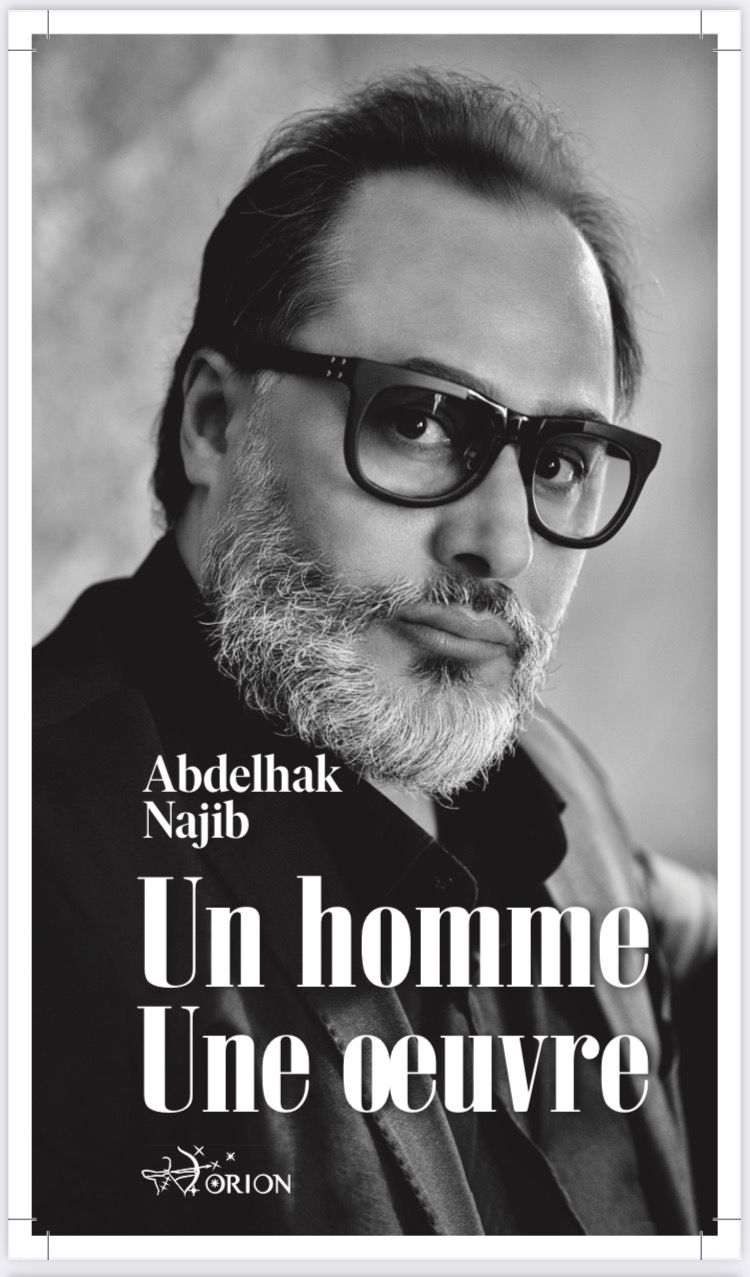

C’est un ouvrage collectif qui compulse quelques notes de lecture et quelques analyses pointues de l’œuvre de l’écrivain, penseur et journaliste marocain, Abdelhak Najib. De Abdallah El Amrani à Docteur Imane Kendili en passant par Reda Dalil, Yves Chemla, Jean-François Clément, Mahtat Rakkas, Fahd Yata, Jean Zaganiaris, Hajar Moussalit et d’autres, ce livre propose une radioscopie du travail littéraire et philosophique de l’auteur.

Après plus de 60 titres publiés en plus de 20 ans de production intellectuelle, entre romans, poésie, philosophie, essais critiques, essais littéraires et analyses politique et sociale, l’écrivain et penseur marocain, Abdelhak Najib, voit son œuvre multidimensionnelle lue, critiquée, analysée, décortiquée par plusieurs spécialistes entre journaliste aguerris, critiques établis et autres écrivains qui se sont penchés sur une somme considérable de travaux qui tranchent avec l’ère du temps et avec ce qu’une certaine scène littéraire locale produit comme considérations souvent empruntes de platitude, de futilité, sinon de médiocrité assumée.

Dans cet esprit qui va à l’essentiel, à travers des réflexions philosophiques profondes et résolument tournées vers l’Homme et son sort actuel, dans un monde de plus en plus hostile et chaotique, Abdelhak Najib donne le ton : «L’illusion de faire encore sens dans un univers qui a perdu tout sens des valeurs, qui a perdu ses principes fondateurs, qui a égaré ses éthiques et qui a érigé la morale comme dernier rempart fallacieux pour tromper les humains, pour les duper, pour les instrumentaliser en les divisant, en opérant dans leurs cœurs des scissions assassines et pérennes. Parce que, en définitive, c’est de cela qu’il est question dans ce livre où l’on écrit à coups de marteau. Après la mort des valeurs, il nous faut une profonde transmutation de toutes ces valeurs pour en définir de nouvelles, bâties sur les ruines d’un passé effrité».

Le propos est clair. Aller au plus profond des questions humaines dans ce qu’elles ont d’inextricables. Réfléchir l’humanité par le prisme de la généalogie de l’effritement qui la condamne à terme. On le voit bien, nous sommes loin des poncifs habituels de certains littérateurs en mal de vécu et de recul par rapport aux véritables interrogations sur la vie, sur le temps, sur le poids du passé, sur notre avenir, sur nos dérives, sur nos illusions, et surtout nos fausses certitudes. C’est cette même exigence qui drape toute son œuvre philosophique, riche de plus de 30 volumes, avec un fil d’Ariane, une ligne conductrice, une lecture assidue de qui nous sommes à défaut d’être ce que nous pourrions devenir, comme aime le dire Abdelhak Najib. Cette force du propos est féconde dans les romans de l’écrivain, à l’image de la saga en trois volumes, avec plus de 2.000 pages, intitulée : «Le labyrinthe de l’archange», une œuvre monumentale, à tous points de vue.

«Le fond et la forme estompent les frontières pour se regarder de manière frontale. En effet, il s’agit d’un véritable «transport» au sens du voyage stendhalien où les émois construisent l’intrigue qui n’a jamais lieu. Les événements ont été tous, ou presque vécus, au passé, conjugués dans une vie d’antan. Ainsi, l’acte de l’effacement consiste à graver dans les mémoires des faits indélébiles de personnages bel et bien tragiques qui plus est conscients de leur situation d’écrasés par le destin supérieur et suprême», souligne, l’écrivain et universitaire, Mounir Serhani dans son analyse de ce pavé, un des romans de Abdelhak Najib où l’écriture elle-même devient labyrinthique à tel point que le lecteur est sommé de relire pour ne pas se perdre dans les méandres de cette écriture au scalpel, qui va au-delà du dire pour créer l’abîme et son corollaire, la quête de la rédemption. Celle-ci étant le centre nerveux d’une quête à travers l’écriture, qui rend compte, souvent, chez le romancier, de ce qui ne peut être entendu, comme dirait le sage : «On écrit parce que personne n’écoute ni n’entend».

Cette verve, cette fougue dans le récit, cette spéléologie du temps et des espaces, on la retrouve également dans un autre exercice de style, cher à Abdelhak Najib, la chronique, dans ses nombreuses ramifications : «Quoi de plus efficient, en l'occurrence, qu'une écriture constamment virulente, tournant au ridicule les mœurs de notre société, brossant un tableau outré des vices qu’elle stigmatise pour éveiller les consciences. Tel un Diogène tendant aux autres un miroir (troqué contre la lampe) où ils peuvent se reconnaître, Abdelhak Najib ne laisse de dénoncer, vilipender, critiquer les vices et sottises. Or, critiquer c'est mettre en crise (Abdelkébir Khatibi). Aussi, les genres se suivent, s'entrecroisent, interagissent l’un appelant l’autre dans un fort mélange de procédés rhétoriques en recourant aux moults registres: narratif, descriptif, anecdotique, polémique, satirique... entre autres», comme l’écrit Larbi Wafi dans son analyse de «Schizophrénies marocaines» de Abdelhak Najib, un ouvrage qui a connu un grand succès, avec déjà deux éditions épuisées.

Un recueil de chroniques au vitriol qui ne donne dans aucune concession, ni compromis, encore moins compromission. Fulgurant, direct, frontal, sans détours, le mot est ici un boulet de canon qui pulvérise. Tout comme dans ce roman qui décrit une période importante du passé récent du monde arabe, entre gel et glaciation des libertés, dans une contrée frappée par l’amnésie rapide et par des atavismes qui ont la peau dure. «Véritable chronique noire d’un hiver arabe surgelé, il s’agit dans ce roman prémonitoire d’une plongée sans concessions dans les réalités de ce que l’on a faussement nommé les printemps arabes dans une histoire qui porte un titre très significatif : «Le printemps des feuilles qui tombent». Dès les premières pages, le ton est donné, comme c’est toujours le cas dans les romans de Abdelhak Najib. Humour noir, autodérision, description implacable des réalités d’une ville et donc d’un pays, ironie et description au hachoir d’un Casablanca qui prend des allures de monstre dévorant ses propres enfants.

Si dans «Les territoires de Dieu» le décor est planté dans le quartier mythique de Hay Mohammadi, dans «Le printemps des feuilles qui tombent», c’est l’ancienne médina de Casablanca, une autre place forte de l’imaginaire marocain, qui sert d’espace narratif pour ce roman où l’auteur règle ses comptes avec sa ville natale et ses horribles visages d’aujourd’hui incarnant à la fois la déshérence, la violence et le chaos, loin de toute valeur humaine», lit-on sous la signature de Docteur Imane Kendili à propos de ce roman qui est suivi de deux autres volets romanesques tout aussi tranchants : «La dernière guerre du soldat inconnu» et «La mort n’est pas un nouveau soleil», deux opus qui ferment une trilogie dédiée aux errances des États arabes, entre malédiction du pétrole et stupeur gazière dans un désert de pensée salvatrice, à un moment où le monde change de paradigmes et entame une fin de cycle annoncée.

Dans cette plongée à plusieurs regards dans l’œuvre de Abdelhak Najib, c’est Abdallah El Amrani qui scrute la poésie de l’auteur, à travers ce recueil aux accents prémonitoires : «Le soleil au cœur des hommes» : «Il y a du Paracelse dans ce recueil de poésie à la fois chamanique et alchimique. Paracelse, le médecin qui a fait de sa vie un long périple ne voulant jamais s’installer nulle part, nourrissant constamment ce désir d’errance pour mieux se retrouver aux détours de mille sentiers donnant chacun sur une variation de soi, sur une variante de qui nous pourrions un jour devenir pour peu que nous cheminons sans boussole, au gré des vents, par monts et par vaux, de cime en cime, de vallée en vallée, d’abîme en abîme plongeant dans tous les cratères pour fondre à soi et renaître lumière».

C’est finalement cela la vision poétique de Abdelhak Najib, poète doublé d’un philosophe au plus près des tripes, au creux du ventre, avec profondeur et d’une grande exigence envers soi et le monde où il avance. Le romancier et journaliste ajoute : «Un regard empreint de grande philosophie, avec dans ses sillages les sciences occultes, le Grant Art qu’est l’alchimie, le savoir oublié des Anciens, les mystères de l’Antiquité, le legs perdu des anciennes civilisations, l’enchantement des aèdes, l’émerveillement des chamans qui puisent à même le secret la panacée du monde, le désir érotique des naïades qui plongent dans les abysses pour y apprendre la connaissance de l’amour, le bâton du nomade qui refuse de prendre gîte, le souffle du pèlerin qui sillonne le monde, avec pour unique viatique la voix du cœur qui chante l’hymne à la joie de l’existence. Oui, cette poésie chamanique, faite de cantiques et de chants auroraux, d'épîtres et de psaumes, de versets et de chapitres est aussi une invitation à entrer dans le temple, une invitation à demander à la Pythie de ne jamais révéler ce que la mémoire oublie, ce que le cœur refuse de dire, ce que la poésie tait comme le secret du monde qu’aucun charme ne doit rompre».

D’autres textes offrent aux lecteurs d’autres pans entiers des paysages imaginaires d’un écrivain et penseur qui conçoit le monde et l’existence humaine, la sienne et celle des autres, au-delà du bien et du mal, dans une approche philologique de nos origines et de nos errances face à ce qui nous dépasse, ce qui nous façonne, ce qui nous ronge et achève de nous dénaturer faisant de nous des pantins dans un caniveau, avec quelques-uns parmi nous qui ont encore le courage de regarder les étoiles.

Par Mounir Serhani

Auteur et universitaire Spécialistes des littératures